FAQ 0840 840 820 (Gratisnummer innerhalb der Schweiz) studentservices@fernuni.ch

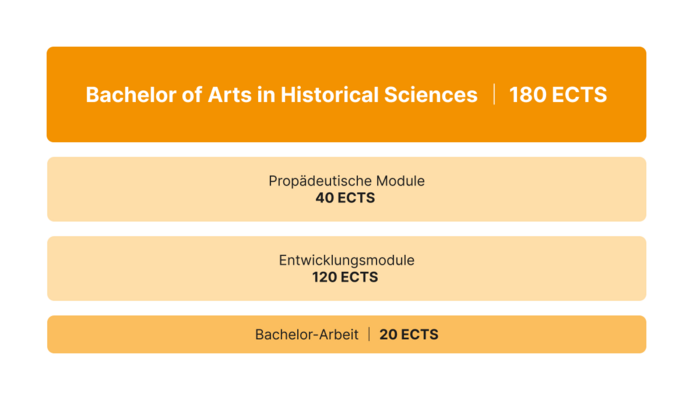

Das Studium beinhaltet 18 Module (2 pro Semester) – jedes mit 10 ECTS-Punkten bewertet. Der Abschluss Bachelor of Arts umfasst somit 180 ECTS-Punkte.

Das Studium dauert durchschnittlich 4.5 Jahre.

Im Zentrum des Moduls stehen die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Jahrhundertwende von 1900 sowie die ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. In fünf thematischen Schwerpunkten werden Deutungslinien für die Geschichte der sich rasch wandelnden, nationalisierenden und zugleich ex-pandierenden europäisch Gesellschaften gelegt. Das 19. Jahrhundert lässt sich als Jahrhundert der Beschleunigung der Zeitwahrnehmung vor dem Hintergrund von Revolution und Industrialisierung, als Jahrhundert neuer politischer und gesellschaftlicher Zukunftshoffnungen wie auch als Jahrhundert politisierter Öffentlichkeit, Nationskonstruktion und räumlicher Expansion – Kolonialismus, Imperialismus – fassen. Diesen Dimensionen widmen sich die drei ersten thematischen Schwerpunkte. Um die Jahrhundertwende von 1900 steigerten sich Unsicherheiten und Ambivalenzen zwischen Fortschrittsglauben und Kulturpessimismus in Kunst und Literatur, Wissenschaft und politischem Denken. Die Themen Kriegserwartung vor dem Ersten Weltkrieg, Gewalterfahrung und Kriegsgedächtnis schliessen das Modul ab und führen zugleich in jenes zum 20. Jahrhundert über.

Auf dem Themenschwerpunkt Nation und Erinnerungskultur liegt insofern ein besonderer Fokus, als in diesem kohärenten thematischen Rahmen die Semesterarbeiten des Moduls geschrieben werden.

Der Kurs gliedert sich in fünf Themenfelder:

I. Das „lange“ 19. Jahrhundert – Zeit und Raum

II. Umkämpftheit der Nation – Erinnerungskultur – Besetzung des öffentlichen Raumes

III. Grenz- und Feindbildkonstruktion, Ausweitung der Räume, Imperialismus, Mission

IV. Zwischen Fortschrittsglaube und Zukunftsangst: die Jahrhundertwende von 1900

V. Der Erste Weltkrieg: Kriegserwartungen und Kriegserfahrungen

Pflichtliteratur

- Spezifische Lektüre zu den einzelnen Themenschwerpunkten befindet sich als PDF-Dokument in den jeweiligen Wochen auf Moodle (Texte mit * sind Pflichtlektüre).

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur

- Telesko Werner, Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien/Köln/Weimar 2010.

(Stand FS26)

Das Modul vermittelt einen Überblick über das als „kurzes Jahrhundert“ verstandene 20. Jahrhundert. Im Zentrum stehen gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen in Europa und der Schweiz ohne aber globale Kontexte und Transformationen auszublenden.

In seiner Analyse der Geschichte des 20. Jahrhunderts fokussiert das Modul auf fünf Themenkomplexe:

a) Dimensionen des 20. Jahrhunderts

b) das „Katastrophenzeitalter“ (1918-1945)

c) Faschismus/Totalitarismus

d) Kalter Krieg

e) Dekolonisation

Die Literatur zum Modul wird Ihnen in den jeweiligen Moodle-Wocheneinheiten bereitgestellt. Es handelt sich dabei um eine Mischung von Auszügen aus Standartwerken zum 20. Jahrhundert und Artikeln aus Fachzeitschriften und Sammelbänden. Es ist damit nicht notwendig, dass Sie sich eigene Bücher anschaffen. Falls Sie dies zur Vertiefung der Lektüre trotzdem tun möchten, empfehlen wir folgende Werke, die im Verlaufe des Semesters auch auszugsweise auf Moodle bereitgestellt werden und die wichtigsten Grundlagen des Moduls darstellen:

- Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 112012.

- Tony Judt, Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, München/Wien 2006.

- Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947–1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters, München 2011.

Einen guten Überblick über die Schweiz im 20. Jahrhundert bieten zudem:

- Markus Furrer et al., Die Schweiz im kurzen 20. Jahrhundert. 1914 bis 1989 – mit Blick auf die Gegenwart,

Zürich 2008.

- Jakob Tanner, Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, München 2015.

(Stand FS25)

Im Modul «Methoden der Geschichtswissenschaft» geht es darum, sich die methodischen Grundlagen für das Verfassen von schriftlichen Arbeiten anzueignen. Am Beispiel der sozialen Bewegungen erarbeiten wir gemeinsam Themen wie die wissenschaftliche Fragestellung, das Vorgehen bei der Quellenanalyse und -interpretation und die Strukturierung des empirischen Materials anhand von Periodisierungen, Typologien und Vergleichen. Auch das Thema der Quellensuche und ein Archivbesuch stehen auf dem Programm. Ziel ist es, dass jede/r Studierende die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen methodischen Vorgehens erwirbt und diese sogleich auf das Verfassen seiner/ihrer Seminararbeit anwenden kann.

Folgende Themen werden behandelt:

• Thematische Einführung

• Diskussion der Textlektüre

• Literatur- und Quellenrecherche

• Arbeiten im Archiv: Archivbesuch

• Quellenanalyse und -interpretation

• Periodisierungen und Typologien

• Konzeption von schriftlichen Arbeiten

Pflichtliteratur:

• Lektüre der auf Moodle zur Verfügung gestellten Texte

(Stand HS25)

Dieses Modul setzt sich zum Ziel, die Studierenden mit den unterschiedlichen Strömungen der Zeitgeschichtsforschung bekannt zu machen und damit ihren Blick für die Zeitgebundenheit historischer Forschung und Geschichtsschreibung zu schärfen. Anhand von historiographischen Schlüsseltexten und Überblicks- bzw. Darstellungstexten zur Historiographie werden die wichtigsten historiographischen Strömungen behandelt und in den historischen Kontext gestellt.

Strömungen der Historiographie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im jeweiligen zeitgenössischen Kontext:

• Historismus und marxistische Geschichtsschreibung im Kontext von Nationalstaatenbildung und sozialer Frage

• Annales und Historische Sozialwissenschaft im Kontext des „Zeitalters der Katastrophen“ und der Nachkriegszeit

• Neue Kulturgeschichte und Geschlechtergeschichte im Kontext des cultural turn und Emanzipation

• Diskursanalyse und erinnerungskulturelle Zugänge im Kontext des linguistic turn sowie der Aufarbeitung von NS und Shoah

• Global History im Kontext von Globalisierung, Dekolonisation und Postkolonialismus

Pflichtlektüre:

• Überblickstexte/Darstellungen zur Historiographie

• historiographische Schlüsseltexte

• Auszüge aus Interviews, Dokumentar- und Spielfilmen sowie Sendereihen

• Essays aus Printmedien zu geschichtswissenschaftlichen und historiographischen Themen

• Lexikon- und Handbuchartikel

Weiterführende Literatur (fakultativ):

Allgemein

• geschichtswissenschaftliche Texte zu Schlüsselnarrativen des 19. und 20. Jahrhunderts (z.B. Nation und Nationalstaatenbildung, soziale Frage, Krieg und Frieden, Wiederaufbau, Hochkonjunktur und Konsumgesellschaft, Geschlechterverhältnisse im Wandel, Familie und Alltag, Integration und Ausschluss, Erinnern und Vergessen, Dekolonisierung und Globalisierung etc.)

Ergänzend seien drei Überblickswerke mit Vertiefungscharakter zur fakultativen Lektüre genannt:

• Georg G. Iggers, Q. Edward Wang, Supriya Mukherjee: Geschichtskulturen. Weltgeschichte der

Historiographie von 1750 bis heute, Göttingen 2013 (Scans der einzelnen Kapitel auf Moodle)

• Joachim Eibach, Günther Lottes (Hg.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch. Göttingen 2002.

• Lexikon Geschichtswissenschaft: Hundert Grundbegriffe, hrsg. von Stephan Jordan, Stuttgart 2002.

(Stand HS25)

Dieses Modul setzt sich multiperspektivisch mit der Entstehung, Frühgeschichte und Radikalisierung der Anti-AKW-Bewegung in den 1970er Jahren auseinander.

Das Modul ist in fünf Themenkomplexe gegliedert:

1) Überblick über die Schweizer Atomindustrie und die Anti-AKW-Bewegung in der Schweiz

2) Akteure der Schweizer Anti-AKW-Bewegung

3) Reaktion des Staats auf die Anti-AKW-Bewegung Radikalisierung der Schweizer Anti-AKW-Bewegung

4) Bewegung Schweizer Anti-AKW-Bewegung im internationalen Vergleich und als transnationales Phänomen

5) Politikgeschichtliche Praxis

Pflichtliteratur:

- Sämtliche Texte, Präsentationen, Quellen und Übungen werden auf der Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt.

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur

- Die Studierenden erhalten eine Bibliographie mit weiterführender Literatur, welche z.T. auf Moodle zur Verfügung gestellt wird.

- Im Rahmen der Semesterarbeit müssen die Studierenden Literatur z.T. selbständig recherchieren.

(Stand FS26)

Dieses Modul bietet eine Einführung in die Politikwissenschaft für Studierende mit Hauptfach Geschichte.

Aufgrund der methodischen Vielfalt kann dieser Kurs nicht alle Facetten der Politikwissenschaft präsentieren. Den Schwerpunkt werden wir auf die politische Soziologie und auf die vergleichende Regierungslehre legen. Im Vergleich zu Historiker/innen nehmen Politikwissenschaftler/innen und Soziolog/inn/en oft eine breitere Perspektive ein (z. B. längere Zeitperioden, Vergleiche zwischen mehr Fällen); die typische Fragestellung innerhalb der Politikwissenschaft zeichnet sich des weiteren durch ihre oft theoretischere und abstraktere Dimension aus. Die Themen, die in diesem Kurs behandelt werden, sind:

A. Grundbegriffe des Kurses: Politik, Macht und Staat

B. Vorstaatliche Gesellschaften und Entstehung des Staates

C. Die politische und ökonomische Modernisierung im 19. Jahrhundert

D. Staats- und Regierungsformen im 20. Jahrhundert

Pflichtlektüren:

- klassische Texte der Politikwissenschaft sowie weitere wissenschaftliche Texte: all diese Texte wurden vom Lehrteam speziell vorbereitet und sind auf Moodle verfügbar

- Lernmaterialien "Einführung in die Politikwissenschaft": diese Materialien wurden vom Lehrteam verfasst und sind auf Moodle verfügbar

(Stand FS26)

Als Einführung in die Geschichte der internationalen Beziehungen konzipiert, fokussiert dieses Modul auf die Herausbildung und Etablierung multilateraler Beziehungen und internationaler Organisationen im langen 19. Jahrhundert und deren Institutionalisierung im System des Völkerbundes und der Vereinten Nationen (UNO) im 20.

Jahrhundert. Anhand der grossen Krisen, wird die historische Entwicklung unter dem Fokus der multilateralen Beziehungen untersucht. Ausgehend von verschiedenen thematischen Ansätzen werden exemplarisch auch die Aussenbeziehungen der Schweiz im internationalen System der Zwischenkriegszeit und während des Kalten Krieges

analysiert. Der Kurs beinhaltet eine gezielte Einführung in die Datenbank Dodis (www.dodis.ch) der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Dabei soll insbesondere die Vielschichtigkeit der schweizerischen Aussenpolitik zwischen dem herrschenden Neutralitätsdiskurs und der starken Integration in die Weltwirtschaft und in den Westblock untersucht werden.

Kursinhalte:

• Einführung in die Geschichte der internationalen Organisationen

• Die Pariser Friedensordnung und der Völkerbund

• Die Schweiz im internationalen System der Zwischenkriegszeit

• Die UNO und die Weltordnung der Nachkriegszeit

• Schweizerische Aussenpolitik im Kalten Krieg

Pflichtliteratur:

• Herren, Madeleine: Internationale Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der internationalen Ordnung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009.

• Volker Rittberger, Bernhard Zangl, Andreas Kruck: Internationale Organisationen, Grundwissen Politik, Bd. 10, Wiesbaden: Springer 2013 (4. überarbeitete Auflage)

• Lektüren auf der Lernplattform

• Quellenbestände zu den internationalen Beziehungen auf der Datenbank Dodis

(Stand HS25)

Das Modul beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Fragen des Rechts, die sich in allen Rechtsgebieten stellen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den Methoden, mit denen Juristinnen und Juristen arbeiten, wenn sie

Rechtsquellen interpretieren, Fälle lösen und juristisch argumentieren. Dabei wird auch beleuchtet, wie gesellschaftliche

Einflüsse, Gerechtigkeitsüberlegungen und Interessen das Recht inhaltlich prägen, sowie welche Funktionen

dieses umgekehrt in der Gesellschaft hat. Dieses «Nachdenken über das Recht» ist damit sowohl Einführung als

auch Grundlage für das gesamte Studium.

Inhalte:

- Rechtsstaat

- Rechtliche Grundbegriffe

- Rechtsquellen (Gesetzes-, Richter- und Gewohnheitsrecht)

- Subsumtion und Syllogismus (Anwendung von Rechtssätzen)

- Auslegung des Rechts (Interpretation von Rechtsquellen)

- Umgang mit offenen Normen und Gesetzeslücken

- Inhaltliche Einflüsse auf das Recht (Real- und Idealfaktoren des Rechts)

• PETER FORSTMOSER/HANS-UELI VOGT, Einführung in das Recht, Stämpfli Verlag AG, 5. Auflage, Bern 2012.

(Stand HS25)

Dieses Modul vermittelt die Grundzüge des schweizerischen Bundesstaatsrechts. Im Zentrum steht die Bundesver-fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft; diese regelt die Aufgaben, Grundprinzipien und Organisation des Staates, die Staatsorgane, Regierungsebenen und deren Zuständigkeiten, die demokratischen Verfahren sowie die grundsätzliche Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger. Mit anderen Worten: die Grundlagen der rechtsstaatlich-demokratischen Ordnung der Schweiz.

Pflichtliteratur

- PIERRE TSCHANNEN: Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Auflage, Bern 2021 (als gebundenes Buch oder als e-book erhältlich)

Normtexte:

- BV: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101); BPR: Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976 (SR 161.1); ParlG: Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 (SR 171.10); RVOG: Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (SR 172.010); BGG: Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (SR 173.110)

- Oder: PETER HÄNNI/EVA MARIA BELSER/BERNHARD WALDMANN/ANDREAS STÖCKLI (Hrsg.), TEXTO Öff. Recht I, Gesetzessammlung Staats- und Verfassungsrecht, Organisationsrecht, Verfahrensrecht, Ausländerrecht, Sicherheitsrecht, Finanzhaushaltsrecht (Stand 01.09.2023), 6. Auflage, Basel 2023.

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur

Für die Prüfungsvorbereitung wird zusätzlich der Einsatz eines der folgenden Lehrmittel empfohlen:

- MARTIN KAYSER/MICHÈLE GUTH, Repetitorium Staatsrecht, 4. Auflage, Zürich 2021

- MICHÈLE GUTH/MARTIN KAYSER, Übungsbuch Staatsrecht, 2. Auflage, Zürich 2020

- BERNHARD WALDMANN/EVA MARIA BELSER/RENÉ WIEDERKEHR, Staatsorganisationsrecht, litera B, Zürich 2017

(Stand HS25)

Im Modul Einführung in das Privatrecht werden Sie in die allgemeine Rechtsgeschäftslehre eingeführt. Dazu gehören alle Regeln, die für alle Rechtsgeschäfte im Privatrecht gelten. Diese Regeln werden näher ausgeführt mit Blick auf das Personen-, Sachen- und Obligationenrecht.

Das Skriptum wird auf Moodle zum Herunterladen aufgeschaltet. Das Skriptum ist das wesentliche Lehrmittel. Aus-serdem werden Auszüge aus der Literatur und der Rechtsprechung online gestellt. Weitere Lehrbücher sind nicht zu erwerben. Es wird erwartet, dass Sie in alle Lehrveranstaltungen eine aktuelle Fassung des Zivilgesetzbuches (ZGB) und des Obligationenrechts (OR) mitbringen.

(Stand HS25)

Folgende 5 Themenbereiche werden zentral behandelt:

- Was ist Sozialgeschichte? Makro- und Mikroperspektiven; Themen und Fragestellungen

- Soziale Grundkonstellationen: Familie, Alltag, Lebensabschnitte; Arbeit; Konsum und Lebensstandard

- Soziale Gruppen, Hierarchien und Dynamiken: Ober-und Mittelschichten; Unterschichten und Minderheiten; Geschlechterordnung und Sozialmilieus

- Gesellschaft und Staat: Soziale Bewegungen; Social Engineering; Sozialpolitik

- Sozialgeschichte der Weltgesellschaft: Transnationalität und Globalisierung; Migration; Sozialgeschichte revisited

Pflichtlektüre

Textkopien auf Moodle und online-Materialien gemäss Semesterplan

Weiterführende Literatur und Weblinks

• Arbeitsalltag und Betriebsleben: Zur Geschichte industrieller Arbeits- und Lebensverhältnisse in der Schweiz. Hg. Schweizerisches Sozialarchiv. Diessenhofen 1981.

• Archiv für Agrargeschichte (Hg.): Eigensinnig vernetzt: Spuren sichern und Quellen erschliessen in der neueren Agrargeschichte. Zürich 2022.

• Bernet, Brigitta und Jakob Tanner (Hg.): Ausser Betrieb: Metamorphosen der Arbeit in der Schweiz: Eine Publika-tion des Schweizerischen Sozialarchivs. Zürich 2015.

• Bilder und Leitbilder im Sozialen Wandel. Hg. Schweizerisches Sozialarchiv. Zürich 1991.

• Furrer, Markus et al. (Hg.): Fürsorge und Zwang: Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz 1850–1980. Basel 2014.

• Geschichte der sozialen Sicherheit in der Schweiz. URL: www.geschichtedersozialensicherheit.ch

• Gruner, Erich: Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert: Soziale Lage, Organisation, Verhältnis zu Arbeitge-ber und Staat. Bern 1968.

• Gruner, Erich et al. (Hg.): Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880–1914: Soziale Lage, Organisation und Kämpfe von Arbeitern und Unternehmern, politische Organisationen und Sozialpolitik. 3 Bde. Zürich 1987-1988.

• Historische Statistik der Schweiz. URL: hsso.ch

• Historisches Lexikon der Schweiz. URL: hls-dhs-dss.ch

• Holenstein, André et al.: Schweizer Migrationsgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Baden 2018.

• Hürlimann, Katja et al. (Hg.): Sozialgeschichte der Schweiz – eine historiographische Skizze (= Traverse 18/1 (2011)).

• Joris, Elisabeth und Heidi Witzig (Hg.): Frauengeschichte(n): Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz. 5. erg. Aufl. Zürich 2021.

• Koller, Christian: Streikkultur: Performanzen und Diskurse des Arbeitskampfes im schweizerisch-österreichischen Vergleich (1860–1950). Münster/Wien 2009.

• Maeder, Pascal et al. (Hg.): Wozu noch Sozialgeschichte? Eine Disziplin im Umbruch: Festschrift für Josef Moo-ser zum 65. Geburtstag. Göttingen 2012.

• Rossfeld, Roman (Hg.): Mehr! Wirtschaftswachstum und Wachstumskritik in der Schweiz seit 1945. Basel 2025.

• Schweizerische Arbeiterbewegung: Dokumente zu Lage, Organisation und Kämpfen der Arbeiter von der Frühin-dustrialisierung bis zur Gegenwart. Hg. Arbeitsgruppe für Geschichte der Arbeiterbewegung Zürich. Zürich 1975, und Ergänzungsband 1968–79. Zürich 1980.

• Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Hg. Schweizerische Gesellschaft für Wirt-schafts- und Sozialgeschichte. Zürich 1982 ff.

• Schweizerisches Sozialarchiv: Archivfindmittel. URL: www.findmittel.ch

• Witzig, Heidi: Polenta und Paradeplatz: Regionales Alltagsleben auf dem Weg zur modernen Schweiz 1880–1914. Zürich 22001.

(Stand FS26)

Dieses Modul bietet eine grundlegende Einführung in die Soziologie. Folgende Themen werden behandelt:

- Charakteristik soziologischen Denkens und Forschens

- Unterschiede, Gemeinsamkeiten Soziologie/Geschichte

- Sozialtheoretische Grundbegriffe: Sozialstrukturen, Diskurse, Habitus, Praxis, etc.

- Die prominentesten gesellschaftstheoretischen Perspektiven und ihre Forschungsobjekte:

• Ungleichheitstheorie: Kapitalismus

• Differenzierungstheorie: Weltgesellschaft

• Kulturtheorie: Rationalisierung

• Aktuelle Gesellschaftsdiagnosen

Pflichtliteratur:

Für die Zeiträume zwischen den Präsenzveranstaltungen ist die eigenständige Lektüre jeweils dreier Texte (ca. einen Text pro Woche) vorgesehen. Die Texte sind gemäß dem Seminarplan chronologisch auf Moodle geladen.

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur:

Auf Moodle wird zudem laufend weitere Literatur bzw. empirisches Diskussionsmaterial zugänglich gemacht. Auf dieses Material wird im Diskussionsforum hingewiesen.

(Stand FS26)

Gerne und oft wird auf die Erfolgsgeschichte des Wirtschaftsstandorts Schweiz hingewiesen. Tatsächlich gehörte die Schweiz während des 20. Jahrhunderts zu den Ländern mit dem höchsten Wohlstandniveau. Wie ist dieser wirt-schaftliche Erfolg zu erklären? Wer waren die Gewinner:innen, wer die Verlierer:innen dieses Aufstiegs? Diesen und ähnlichen Fragen wollen wir im Rahmen dieses Moduls nachgehen. Ziel des Moduls ist es, den Studierenden einen Überblick über die wichtigsten wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen, Methoden, Konzepte und Quellen zu vermit-teln. Nach einer Einführung in die Disziplin „Wirtschaftsgeschichte“ werden wir uns intensiv mit dem Wirtschaftsraum Schweiz im globalen Kontext im 19. und 20. Jahrhundert auseinandersetzen.

Gemeinsam lesen und diskutieren wir das Buch von Lea Haller, «Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus, Berlin: Suhrkamp 2019», das die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz in einem globalen Kontext prä-sentiert. Im Rahmen des Modul lesen wir zudem weitere, ausgewählte wirtschaftsgeschichtliche Beiträge. Die Stu-dierenden halten weiter einen kurzen Inputvortag zu ausgewählten Kapiteln des Sammelbands «Neue Perspektiven der Unternehmensgeschichte». Bestandteil des Leistungsausweises ist das Verfassen einer Seminararbeit, für wel-che die Studierenden mit Quellen wichtiger Archivbestände zur Wirtschaftsgeschichte des Archivs für Zeitgeschich-te in Zürich arbeiten werden (der Fokus liegt auf Quellenbeständen von Firmen sowie Akteuren, Funktionären und Verbänden der Wirtschaft).

Pflichtliteratur

• Haller, Lea, Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus, Berlin: Suhrkamp 2019.

• Kleinöde, Nina / Marx, Christian / Gehlen, Boris / Czierpka, Juliane (Hrsg.) Neue Perspektiven der Unterneh-mensgeschichte, Paderborn, Brill , 2024 (Zwei Kapitel)

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur

• Halbeisen, Patrick / Müller, Margrit / Veyrassat, Béatrice (Hrsg.) Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Basel 2012. (Möglichkeit, mit 35% Rabatt über den Dozenten zu bestellen)

(Stand HS25)

„Sie wollen Wirtschaftsethik studieren?“ fragte der österreichische Satiriker Karl Kraus einmal und ergänzte umgehend: „Dann studieren Sie entweder das eine oder das andere!“

Die Lehrveranstaltung Wirtschaft und Ethik nimmt differenziertere Betrachtungen des durchaus spannungsreichen Verhältnisses der beiden Disziplinen vor. Sie thematisiert einerseits Konflikte innerhalb der Wirtschaftsethik, andererseits werden aber auch Über- und Zusammenhänge zwischen ökonomischer Rationalität und „vernünftigen“ Wirtschaftsweisen diskutiert.

Auf der Grundlage einer systematischen Einführung zu zentralen Begriffen und Konzeptionen der modernen Ökonomik und der modernen Ethik werden wir in besonderer Weise Fragen von Unternehmensverantwortung, neudeutsch: Corporate Social Responsibility (CSR) sowe Fragen von Konsumentenverantwortung behandeln.

CSR, so wird in diesem Kurs deutlich werden, ist im 21. Jahrhundert kein schmuckes Beiwerk, sondern ein immer bedeutender werdendes Element moderner Unternehmensführung. Die Gesellschaft fordert heute verstärkt, dass Unternehmen ihre Geschäftspraktiken an sozialen und ökologischen Kriterien ausrichten und sich als gesellschaftliche Akteure für das Gemeinwesen engagieren. Für Unternehmen stellt sich damit die Herausforderung, auf diese neuen gesellschaftlichen Erwartungen nicht nur zu reagieren, sondern proaktiv geeignete Praktiken zu realisieren.

Der Kurs vermittelt dazu umfassende Perspektiven: von der Einbettung von Unternehmen in der Gesellschaft über Probleme und Lösungen zur organisationalen Ausgestaltung in Unternehmen bis hin zu Aspekten der Führungs- und Mitarbeiterethik, der Konsumethik sowie Fragen im Kontext von Digitalisierung und Ethik.

In der Lehrveranstaltung werden einführende Vorlesungsteile mit kleineren Übungen, vertiefenden und/oder anwendungsorientierten Textlektüren sowie der Erarbeitung von Fallstudien kombiniert.

Eine Materialsammlung (Texte, Videos etc.) wird vollständig in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Literatur:

Das wichtigste deutschsprachige Medium ist die „Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik (zfwu)“, siehe www.zfwu.nomos.de.

Praxisorientierte Diskussionen, Unternehmensportraits und CSR-Berichte von Unternehmen finden Sie insbesondere auf www.csr-news.net. Beachten Sie dazu auch das CSR MAGAZIN unter dem o.g. Link.

Weitere Literaturempfehlungen werden auch gerne individuell gegeben.

(Stand HS25)

Die Kulturgeschichte hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der einflussreichsten Analyseperspektiven der Geschichtswissenschaft entwickelt. Sie löste damit die quantifizierende Sozialgeschichte und die klassische Politikgeschichte ab, wie sie noch in den 1970ern vorherrschten. Kulturgeschichte bedeutet nicht einfach die Geschichte der „Kultur“ in einem eingeschränkten Sinn von Literatur, Musik, Kunst usw. Alle menschlichen Phänomene werden als Ausdruck von Kultur gelesen, was der Kulturgeschichte etliche neue Forschungsfelder erschloss: Medien, Körper, Sexualität, Geschlecht, Gefühle, Wissen, Globalität und Alltagsgeschichte rückten von der Peripherie ins Zentrum. Auch traditionelle geschichtswissenschaftliche Themen wie die Geschichte von Personen und Staaten sind nach dem cultural turn anderes geworden. Bedient hat sich die Kulturgeschichte an unterschiedlichsten Theorien und Ansätzen aus verschiedenen Disziplinen, Methodenpluralismus ist ihr Markenzeichen. Ziel des Moduls ist es, einen Überblick über die historische Entwicklung der Kulturgeschichte sowie einige aktuelle kulturgeschichtliche Forschungsfelder mit ihren Methoden und Theorien zu vermitteln. Bestandteil des Leistungsausweises ist eine Seminararbeit, für welche die Studierenden verschiedene Quellen auswählen und analysieren; oder auch aktuelle Produkte der Geschichtskultur wie Filme oder Ausstellungen kritisch analysieren.

Empfohlene Lektüre:

Daniel, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt/M. 2002 (oder spätere Auflage)

(Stand FS26)

Das Modul gliedert sich in 5 Themenblöcke

1. Was ist Religion?

- Begriffsgeschichte

- Religionsdefinitionen und ihre Probleme

- Orientalismus und interkulturelle Anwendbarkeit

2. Islam in Europa. Zwischen Individualisierung und Globalisierung

- Geschichte und demographische Eckdaten von Muslimen/-innen in der Schweiz

- muslimische Identitäten und Positionierungen in den säkularen Kontexten Europas

- die Idee Europas und die Konstruktion des muslimischen Anderen

3. Weltreligionen und neue religiöse Bewegungen

- Evolution von Religionen: Tradition und Innovation als Treiber der Religionsgeschichte

- "Weltreligionen" und "Sekten"

- Neue religiöse Bewegungen: Dynamik von Tradition und Innovation an Beispielen

4. Religion, Staat, Säkularisierung. Sonderfall Europa?

- Säkularisierung

- Privatisierung, Trennung von Religion und Politik, Rückgang der Religiosität

- Ist Europa ein Sonderfall?

5. Nationalismus

- Religion in der Nationalismusforschung

- Religiöser Nationalismus in West- und Osteuropa

Pflichtliteratur

- Die Literatur wird auf Moodle zur Verfügung gestellt.

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur

- Auf weiterführende, themenspezifisch Literatur und Arbeitsmaterialien wird auf Moodle hingewiesen.

(Stand FS26)

Fragestellungen, Ansätze und Methoden der Mediengeschichte Theoretische Ansätze und ihre Problematik: Wirkungsgeschichte („Macht der Medien“), Öffentlichkeit, Innovationstheorien, Neuere Kulturgeschichte, Technikdeterminismus, Sozialkonstruktivismus anhand der folgenden chronologischen Schwerpunkte:

• Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks

• Herausbildung von bürgerlicher Öffentlichkeit

• Volkskultur ohne formelle Medien (la Grande Peur – fake news?)

• Zensur

• Kommunikationsevolution in der industriellen Revolution (Eisenbahn, Dampfschiff, Telegrafie, Telefonie, Foto, Film, …)

• Masse und Massenmedien, Propaganda und Service public

• Schweizer Medien im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung

• Medienpolitik und Einrichtung des dualen Systems (Radio/Fernsehen)

• Fragmentierung und Konvergenz

• Aktuelle Service public Diskussion

• Medien als kollektives Gedächtnis (digitale Archive)

• Vermittlung von Mediengeschichte

• Museumsarbeit

Zur Vertiefung der erarbeiteten Inhalte behandeln wir jeweils Fokusthemen

Pflichtliteratur

• Briggs Asa, Burke Peter: A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet, third edition, Cambridge 2016 oder:

• Bösch Frank: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen, Frankfurt am Main 2011.

• Schönhagen Philomen/Meissner Mike: Kommunikations- und Mediengeschichte : von Versammlungen bis zu den digitalen Medien, Köln 2021.

Zusatzliteratur / weiterführende Literatur / Informationen (siehe auch themenspezifisch erweiterte Bibliographie)

• Chapman Jane: Comparative Media History. An Introduction: 1789 to the Present, Cambridge 2005.

• Wilke Jürgen: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte, Köln 2008.

• Flichy Patrice: Geschichte der modernen Kommunikation, Frankfurt a.M. 1994.

• Darnton Robert: Die Zensoren. Wie staatliche Kontrolle die Literatur beeinflusst hat, München 2016.

• Drack Markus T. (Hg.): Radio und Fernsehen in der Schweiz. Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis 1958, Baden 2000.

• Mäusli Theo, Steigmeier Andreas (Hg.): Radio und Fernsehen in der Schweiz. Geschichte der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG 1958-1983, Baden 2006.

• Mäusli Theo, Steigmeier Andreas, Vallotton François (Hg.): Radio und Fernsehen in der Schweiz. Geschichte der SRG, Band 3, Baden 2011.

• Mediengeschichte, SZG 60, 2010 No1.

• Wirth Felix: Science Fiction im Radio. Programm und Sound utopischer Hörspiele in der Deutschschweiz von 1935 bis 1985, Bielefeld 2023.

• Mäusli Theo: Archive. Von den Anfängen bis zu den digitalen Medienplattformen, 2023.

• www.srf.ch/sendungen/myschool/themen/medien-ict

(Stand HS25)

Dieses sozialwissenschaftlich ausgerichtete Modul beschäftigt sich mit ausgewählten theoretischen Ansätzen und Konzepten der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Den Schwerpunkt bilden massenmedial vermittelte For-men der Kommunikation. Dabei werden insbesondere zentrale Aspekte des Journalismus, der Öffentlichkeit und der Public Relations unter einer historischen Perspektive betrachtet und miteinander in Beziehung gesetzt.

Als Beispiel der unmittelbaren, interpersonalen Kommunikation und mit Blick auf die Weiterentwicklung persönlicher Kompetenzen behandelt dieses Modul zudem die rhetorische Auftrittskompetenz im wissenschaftlichen Kontext.

Das Modul gliedert sich in 5 Themenblöcke:

1. Theoretische und methodische Grundlagen: Grundbegriffe, zentrale Modelle und Methoden

• Einführung: Verständnis von öffentlicher Kommunikation

• Fokus 1: Öffentliche Kommunikation im Zeichen des Internets

• Fokus 2: Medieneffekte der politischen Kommunikation

2. Öffentliche Kommunikation 1: Wandel des Journalismus

• Einführung: Geschichtsjournalismus

• Fokus 1: Berufsfeld und Profession im Wandel

• Fokus 2: Die Nachrichtenwerttheorie

3. Interpersonale Kommunikation: Rhetorische Auftritte in der Wissenschaft

• Einführung: Besonderheiten der Kommunikation in der Face-to-Face-Situation

• Fokus 1: Wissenschaftliche Präsentationen

4. Öffentliche Kommunikation 2: Wandel der Medienöffentlichkeit und der öffentlichen Meinung

• Einführung: Verständnis von Öffentlichkeit im Wandel

• Fokus 1: Publikumsforschung im Wandel

• Fokus 2: Wirkungsforschung im Wandel

5. Öffentliche Kommunikation 3: Wandel der Public Relations

• Einführung: Theoretische Ansätze und empirische Befunde zur Öffentlichkeitsarbeit

• Fokus 1: Propaganda

• Fokus 2: Ko-Evolution von Public Relations und Journalismus

Pflichtliteratur:

• Die Literatur wird auf Moodle zur Verfügung gestellt.

Zusatzliteratur:

• Auf weiterführende, themenspezifische Literatur wird auf Moodle hingewiesen.

(Stand HS25)

In diesem Modul haben die Studierenden Zeit, ihr Thema für die Bachelor-Arbeit zu definieren, zu bibliographieren, den Quellenkorpus zu erschliessen und zu bearbeiten sowie die Forschungsfragen und das Konzept auszuarbeiten. Das Modul verlangt zudem von den Studierenden, ihre Arbeitskonzepte und Forschungsfortschritte in einem Forschungskolloquium zu präsentieren und mit den Studierenden zu diskutieren.

Dozent/in

Mit dem Verfassen der Bachelorarbeit beweisen die Studierenden ihre Fähigkeiten im selbständigen geschichtswissenschaftlichen Arbeiten. Dieses Modul gibt den Studierenden Zeit für die Niederschrift ihrer Arbeit und sich auf die Präsentation und Verteidigung ihrer Abschlussarbeit vorzubereiten.

Dozent/in

Noch Fragen?

Unsere Student Manager sind für Sie da!