FAQ 0840 840 820 (Gratisnummer innerhalb der Schweiz) studentservices@fernuni.ch

Studieninhalte für den Master in Geschichte

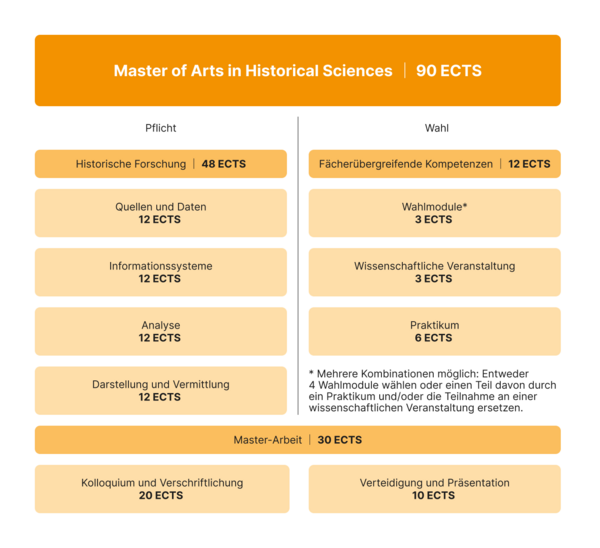

Die Studieninhalte für den Master in Geschichte sind in drei Blöcke aufgeteilt.

- Der erste Block entspricht der Gliederung einer historischen Forschungsarbeit mit Fokus auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung und des Bereichs eHistory (48 ECTS-Punkte)

- Der zweite Block umfasst verschiedene Wahlmodule, Praktika und wissenschaftliche Veranstaltungen (12 ECTS-Punkte)

- Der dritte Block ist dem Verfassen und der Verteidigung der Master-Arbeit gewidmet (30 ECTS-Punkte)

Dieses Modul untersucht die Probleme und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung historischer Quellen im digitalen Kontext. Die Digitalisierung hat die Art und Weise verändert, wie Historikerinnen und Historiker auf Quellen zugreifen, da viele physische Dokumente inzwischen online zugänglich sind und neue Arten von digitalen Inhalten entstehen. In diesem Modul werden die Auswirkungen dieses Wandels untersucht und die Herausforderungen beleuchtet, die sich bei der Verwendung online gestellter Quellen und aus Quellen, die in digitalisierter Form vorliegen, ergeben. Die Studierenden werden für die Vorteile und Grenzen der digitalen Archivierung sensibilisiert und entwickeln ein kritisches Verständnis der online verfügbaren Plattformen und Werkzeuge für die Zeitgeschichtsforschung. Um sich konkret mit diesen Herausforderungen vertraut zu machen, erarbeiten die Studierenden die Geschichte der Umweltverschmutzung und ihrer Regulierung mit Hilfe verschiedener Online-Quellen und -Datenbanken (Swissvote, IndustryDocumentsLibrary, Letempsarchives, Digitalisierungsaufträge an das Schweizerische Bundesarchiv usw.). Anschliessend stellen sie diese Praktiken den eher klassischen Methoden der Recherche in Archiven gegenüber.

In diesem Modul wird am Thema der Schweizer Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in die Thematik von Datenbanken und Informationssystemen eingeführt. Bei den Schweizer NS-Opfern handelt es sich um mehrere Tausend Schweizerinnen und Schweizer, die zur NS-Zeit im Ausland gelebt haben und aus rassistischen, weltanschaulichen oder politischen Gründen in die Fänge der nationalsozialistischen Institutionen gerieten. Wurden die einen, teils auf Intervention der Schweizer Behörden hin, wieder freigelassen, so mussten andere Aufenthalte in Gefängnissen und Lagern erdulden, was teilweise in ihre Tötung mündete.

Für die Erfassung von NS-Opfern spielen Datenbanken eine zentrale Rolle. Im Modul diskutieren wir zum einen bestehende Opferdatenbanken und analysieren deren Stärken und Schwächen. Zum anderen überlegen wir uns Kriterien, anhand derer die von uns untersuchten Opfer kategorisiert und in einer Datenbank abgelegt werden könnten. Dabei geht es zum einen um soziodemografische Merkmale, aber auch verfolgungsrelevante Aspekte wie Aufenthaltsorte und Haftinstitutionen spielen dabei eine Rolle.

Ziel des Moduls ist es einerseits, einen Einblick in die Geschichte der Schweizer NS-Opfer zu erhalten und selber anhand der im Schweizerischen Bundesarchiv abgelegten Dossiers einen konkreten Fall aufzuarbeiten. Andererseits lernen wir verschiedene Datenbanken kennen und diskutieren Vorgehensweisen, wie aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Fällen eine forschungsrelevante und informative Datenbank erstellt werden kann.

Dieses Modul bietet eine methodische und historiografische Auseinandersetzung mit einem Archivkorpus zum Völkerbund in der Zwischenkriegszeit. Durch die kombinierte Analyse von Verwaltungsdokumenten, internationalen Parlamentsdebatten und Presseberichterstattung entwickeln die Studierenden eine mehrstufige Annäherung an einen historischen Gegenstand: Mikroebene (Sekretariat des Völkerbundes), Mesoebene (politische Debatten innerhalb der Institution) und Makroebene (öffentliche und mediale Rezeption der Aktivitäten des Völkerbundes).

Jeder Teilnehmerin arbeitet an einem betreuten Mini-Forschungsprojekt zu einem spezifischen Thema. Dabei werden qualitative und quantitative Analysetools aus den Digital Humanities eingesetzt (Prosopographie, distant reading, Netzwerkvisualisierung). Ziel ist es, zu verstehen, wie Historiker*innen ein komplexes historisches Phänomen durch die Verknüpfung verschiedener Quellentypen interpretieren können – unter kritischer Berücksichtigung der damit verbundenen Lücken, Verzerrungen und Repräsentationen.

Auf Basis der digitalisierten Quellen des Völkerbund-Archivs in Genf und einer Auswahl wissenschaftlicher Literatur erwerben die Studierenden Kompetenzen in der Korpuserstellung, Quellenkritik und querschnittlichen Analyse historischer Daten. Das Modul vermittelt zentrale Fähigkeiten für eine vernetzte Geschichtswissenschaft, die maßstabübergreifend arbeitet, auf Akteur*innen fokussiert ist und sich durch eine reflektierte Forschungshaltung auszeichnet.

Ausgehend vom Thema der Versklavung und der Rebellionen im «Schwarzen Atlantik» (Paul Gilroy) reflektieren die Studierenden die Rolle von Erzählungen und Bildern bei der Darstellung und Vermittlung historischen Wissens. Die Produktion von Wissen ist stets in Machtverhältnisse eingebunden und wird durch Medien und Kommunikationstechnologien geprägt. Das Seminar verbindet daher einen historischen Zugang mit Fragen der Public History im digitalen Zeitalter.

Zunächst befassen sich die Studierenden damit, wie ehemals Versklavte und ihre abolitionistischen Verbündeten um 1800 mit Bildern und Erzählstrategien die europäische Versklavung von rund 12,5 Millionen Menschen aus Afrika in den Amerikas zu einem politischen Thema machten. Anschliessend untersuchen sie, mit welchen Herausforderungen und Widerständen sich Historiker:innen der Sklaverei seit den 1940er-Jahren konfrontiert sehen. Auf dieser Basis wird analysiert, welche Rolle digitale Ressourcen wie slavevoyages.org für Forschung, Darstellung und Vermittlung des Themas spielen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie historische Bilder und Narrative im Verhältnis zu populären Auseinandersetzungen mit dem Erbe der Sklaverei stehen – etwa in Filmen, Musik oder Literatur.

Insgesamt erwerben die Studierenden ein vertieftes Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen historischer Erzählung, Visualisierungstechniken und Vermittlungsstrategien in Kontexten ungleicher Macht. Sie entwickeln zudem Kompetenzen, eigene Analysen reflektiert zu formulieren und mit digitalen Methoden zu präsentieren.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. Jedes Modul ist konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für das Feld der eHistory relevante Themenbereiche. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Das Modul M05-1 ist ein experimenteller Einstieg in die Analyse grosser historischer Quellenkorpora. Es ist in mehrfacher Hinsicht experimentell: Einerseits, weil es auf einer Reihe kleiner Experimente innerhalb dieser Quellensammlungen basiert, andererseits, weil es nicht darauf abzielt, spezifisches Wissen zu vermitteln, sondern den Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine persönliche Erfahrung zu ermöglichen und Kompetenzen zu entwickeln, die für das weitere Geschichtsstudium nützlich sein können. Die behandelten Pressearchive umfassen über 5.000.000 Seiten aus Dutzenden von Schweizer Zeitungen über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg. Es geht hier aber nicht um „Big Data“, sondern darum, wie Historiker und Historikerinnen in solchen Korpora navigieren und sie in eine kombinierte quantitative und qualitative Herangehensweise einbetten können.

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Französisch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. Jedes Modul ist konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für das Feld der eHistory relevante Themenbereiche. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Digitale Geschichte ist in den letzten Jahrzehnten zu einem überaus wichtigen dynamischen Feld der Geschichtswissenschaft geworden. Im Fokus des Moduls M05-2 stehen der Nachvollzug dieser Entwicklung und die Einordnung des Felds, seiner Fragen und Teilgebiete, in einen reflektierten Zusammenhang. Einbezogen werden, entlang einem historischen und systematischen Aufbau, vernetzungsgeschichtliche und interdisziplinäre Beziehungen digitaler Geschichte, epistemologische und praktische Fragen digitalen historischen Arbeitens, die anhand ausgewählter Literatur, Beispielprojekten und eigenen Recherchen (e-Archive, digitale Quellen) thematisiert und zur Diskussion gestellt werden. Konzept ist das Eröffnen multipler, historischer, theoretischer und praxisbezogener Zugänge zum Feld digitaler Geschichte, zu zentralen Bereichen und Methoden des Felds und zu aktuellen Fragen und Potentialen seiner Entwicklung.

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Deutsch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. JJedes Modul ist konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für das Feld der eHistory relevante Themenbereiche. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Modul M05-3 untersucht zunächst die Landschaft der intellektuellen und wissenschaftlichen Produktion im Kontext der Digitalisierung. Anschliessend widmet sich das Modul der formellen Regulierung geistigen Eigentums, um Historiker:innen ein solides Grundlagenwissen in diesem Bereich zu vermitteln. Es werden zentrale Konzepte des Urheberrechts vorgestellt und die Auswirkungen des geistigen Eigentums auf die Produktion, Verbreitung und Nutzung immaterieller Güter wie Daten, Informationen und Kulturgüter thematisiert.

Im zweiten Teil wird das Konzept der Offenheit eingeführt – verstanden als Paradigma, zu dem Open Science wesentlich gehört. Darauf aufbauend werden die Begriffe Gemeinfreiheit, offene Lizenzen und Creative Commons, Open Educational Resources sowie Open Access vertieft behandelt.

Die dritte und vierte Kurseinheit richten den Fokus auf freie Software und offene Werkzeuge. Zunächst werden Geschichte, Funktionsweise und Rolle freier/open-source-Software im heutigen intellektuellen und technologischen Kontext beleuchtet. Anschliessend werden die praktischen Implikationen offener Plattformen und Werkzeuge für Historiker:innen diskutiert – mit dem Ziel, die Softwarekompetenz zu stärken und konkrete Fähigkeiten zu entwickeln, die für den historischen Berufsalltag nützlich sind.

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Englisch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. Jedes Modul ist konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für das Feld der eHistory relevante Themenbereiche. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Audiovisuelle Medienhäuser beginnen dank der Digitalisierung ihre umfangreichen Archive zu öffnen und bieten somit der historischen Forschung neue Perspektiven, mit denen sie noch fast keine Erfahrung hat. Die Schweizer SRG hat dabei eine Vorreiterrolle. Das Modul M05-4 bietet vor dem Hintergrund traditioneller Archivistik Einblick in den Umgang mit audiovisuellen Quellen, zu deren besseren Verständnis und kritischem Zugang. In einem ersten Schritt werden generelle Funktionen der Archive in ihren historischen Dimensionen dargelegt, damit diese dann an den digitalen audiovisuellen Medienarchiven diskutiert werden können. Der Kurs bietet aber auch ganz praktische Hinweise und Werkzeuge, wo und wie welche Dokumente gefunden, wie sie genutzt und werden können und worauf bei der Quellenkritik besonders geachtet werden muss. Die Studierenden werden selber eine audiovisuelle Dokumentation zusammenstellen.

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Deutsch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. Jedes Modul ist konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für das Feld der eHistory relevante Themenbereiche. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Das Modul M05-5 beschäftigt sich mit Fragen der Raumdarstellung im Prozess der Produktion und Verbreitung historischen Wissens. Die Kartografie – insbesondere die historischen geografischen Informationssysteme (Historical GIS) – haben die Art und Weise, wie Historiker und Historikerinnen Raum in vergangenen Gesellschaften konzipieren und darstellen, grundlegend verändert. Das Modul beleuchtet die Auswirkungen dieser Transformation und thematisiert Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung raumbezogener Quellen und Daten. Die Studierenden werden für den Projektentwicklungsprozess sensibilisiert und mit den Grenzen digitaler Plattformen hinsichtlich deren Zugänglichkeit und Langzeitarchivierung vertraut gemacht. Zur praktischen Annäherung an diese Fragestellungen entwickeln die Studierenden ein eigenes Projekt im Bereich der spatial history unter Anwendung verschiedener Werkzeuge (z. B. QGIS) und erwerben dabei die entsprechenden Fähigkeiten. Gegebenenfalls wird diese Praxis mit traditionellen Methoden der historischen Kartografie verglichen. Zur Einordnung ihrer Arbeit setzen sich die Studierenden mit der einschlägigen Historiografie auseinander, die sich mit der Rolle des Raums in verschiedenen Feldern der historischen Forschung befasst (Stadtgeschichte, Sozialgeschichte, Umweltgeschichte usw.).

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Französisch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

Dieses Modul ist ein Selbstlernmodul auf unserer Plattform Kairos, die als Toolbox dient, in dem die Studierenden aus einer Reihe verfügbarer Module wählen können. Jedes Modul konzentriert auf spezifische digitale Kompetenzen und für den Bereich eHistory relevante Themenbereiche konzentrieren. Die Validierung der Module (maximal vier) erfolgt am Ende des Semesters durch eine Bewertung, die in unterschiedlicher Form stattfinden kann: schriftliche Arbeit, Rezension, mündliche Präsentation, Multiple-Choice-Test usw.

Modul M05-6 führt die Studierenden in den kritischen und reflektierten Umgang mit grossen Sprachmodellen (LLMs) in der historischen Forschung und im wissenschaftlichen Schreiben ein. Heute verwenden Historiker:innen LLMs für viele Aspekte ihrer wissenschaftlichen Arbeit – etwa zur Erstellung von Abstracts, bei der Ausarbeitung von Förderanträgen, beim Peer Review oder für Beiträge für die breite Öffentlichkeit. Diese KI-Systeme versprechen Effizienz, produzieren jedoch auch fehlerhafte Ergebnisse, etwa erfundene Zitate oder die Reproduktion sozialer und kultureller Vorurteile aus den Trainingsdaten. Dieser Kurs sensibilisiert Historiker:innen für den kritischen Einsatz von LLMs als Assistenzsysteme beim Schreiben und Forschen, unter Betonung traditioneller Standards der Quellenkritik. Die Studierenden lernen:

- die probabilistische Natur der LLM-Ausgaben und die Risiken halluzinierter Fakten oder verzerrter Referenzen zu erkennen,

- historiographische Prinzipien auf KI-generierte Texte anzuwenden,

- geeignete und ungeeignete Aufgaben für den KI-Einsatz zu identifizieren – von Abstracts über Gutachten bis hin zu öffentlichen Essays,

- transparente Dokumentations-, Verifizierungs- und Offenlegungspraktiken beim Einsatz von LLMs in der wissenschaftlichen Arbeit zu entwickeln.

Das Modul stellt LLMs als Werkzeuge vor, die Vorsicht, ständige Überprüfung und ein Bewusstsein für Daten- und Zugangsungleichheiten erfordern. Durch eine Kombination aus praktischen Übungen und kritischer Reflexion verbessern die Studierenden ihre akademischen Schreibfähigkeiten und ihre Fähigkeit, die Rolle von KI in der historischen Forschung zu analysieren.

Das Skript und die Kairos-Fragen dieses Moduls sind auf Englisch. Die Studierenden können ihre Abschlussarbeit aber in der Sprache ihrer Wahl (Deutsch, Französisch oder Englisch) abgeben.

In diesem Modul stellen sich die Studierenden direkt der beruflichen Realität im akademischen, kulturellen, medialen und Kulturerbe-Umfeld. Das Konzept der wissenschaftlichen Veranstaltung ist vielgestaltig und reicht von mehrtägigen Exkursionen zu in- und ausländischen Forschungszentren und Institutionen über die Beteiligung an Blockseminaren wie Workshops oder Summer Schools bis hin zur Organisation von Vortragsreihen.

Die Studierenden werden ermutigt, aktiv an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen zu interagieren und ihre Kompetenzen im Bereich Geschichte praktisch anzuwenden. Durch das Verfassen eines Abschlussberichts, der von der für die Veranstaltung verantwortlichen Person validiert wird, können die Studierenden ihre Kenntnisse festigen und ihr Verständnis der Rolle von Historikerinnen und Historikern in verschiedenen beruflichen Zusammenhängen vertiefen.

Ziel dieses Moduls ist es, Studierenden, die dies wünschen, die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten in einem professionellen Umfeld anzuwenden und gleichzeitig aktiv zum Fortschritt eines digitalen Forschungsprojekts beizutragen. Das Praktikum entspricht einer 50 %-Stelle, hat eine Dauer von zwei Monaten und bindet die Studierenden in ein digitales Forschungsprojekt innerhalb einer Kultur- oder Kulturerbe-Institution (Forschungszentrum, Bibliothek, Museum usw.) ein. Die Betreuung während des Praktikums wird von der Ansprechperson der Institution und vom Studienkoordinator oder von der Studienkoordinatorin des Studiengangs gewährleistet. Das Praktikum wird durch einen Abschlussbericht bestätigt.

In diesem Modul beschäftigen sich die Studierenden mit dem Verfassen ihrer Master-Arbeit. Obwohl die Arbeit erst am Ende des Studiengangs abgegeben wird, empfehlen wir den Studierenden, sich bereit ab den ersten Modulen Gedanken über ihr Thema, ihre Quellen, ihren Ansatz und ihre Methodik zu machen, so dass sie genug Zeit haben, um ihre Forschung auf fundierte Art und Weise zu konzipieren. Die Studierenden werden hinsichtlich des Aufbaus ihrer Master-Arbeit durch einen Betreuer oder eine Betreuerin begleitet. Das Forschungskolloquium ist ein obligatorischer Zwischenschritt, bei dem die Studierenden ihren Forschungsstand den anderen Studierenden und den verschiedenen Betreuern und Betreuerinnen vorstellen.

Dozent/in

Ziel dieses Moduls ist es, die Fähigkeiten der Studierenden zur Wissensvermittlung zu bewerten. Nach dem Verfassen der Master-Arbeit verteidigen die Studierenden ihre Forschung gegenüber ihrem Betreuer oder ihrer Betreuerin und zeigen dabei ein vertieftes Verständnis des Themas und seiner Implikationen. Dann valorisieren sie, ihre Ergebnisse unter Anwendung der im Laufe des Studiums behandelten IT-Tools online. Dies kann in Form von interaktiven Visualisierungen, erklärenden Videobeiträgen, Podcasts oder anderen digitalen Medien erfolgen. Dieser Schritt stärkt nicht nur die technischen Kompetenzen, sondern auch die Fähigkeit, die eigenen Forschungsergebnisse wirksam mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Dozent/in

Noch Fragen?

Unsere Student Manager sind für Sie da!